みよし市民病院では、多職種で連携し、各部門を横断してチーム医療を行っています。

認知症サポートチーム(Dementia Support Team:DST)

活動目的

認知症や認知機能障害のある患者さんが入院した場合、慣れない治療や入院環境、また身体の不調からストレスや混乱をきたすことがあります。安全かつ安心して身体疾患の治療を円滑に受けられること、不安を軽減することを目的として活動する多職種で構成されたチームです。

活動内容

1.入院した認知症の患者への病棟における対応力とケアの質の向上に努めます。

2.せん妄や行動・心理症状の予防および初期介入を適切に行い、認知症の患者のQOLの低下を防ぐとともに、本人・家族の心理的・身体的苦痛の軽減を行います。

3.多職種の視点で認知症者の状態を把握・評価し認知症症状の悪化を防ぎ身体疾患の治療が円滑に受けられるように勧めます。

4.認知症ケアに関するカンファレンスを月2回程度行い、各病棟における認知症ケアの現状を把握し、助言等を行っていきます。

5.認知症ケアに関する定期的な院内研修を企画実施しています

メンバー

医師(認知症サポート医)、認知症看護認定看護師、社会福祉士、薬剤師、リハビリ療法士、外来・病棟看護師

医療安全管理対策委員会

準備中です

感染対策チーム

準備中です

骨折リエゾンチーム

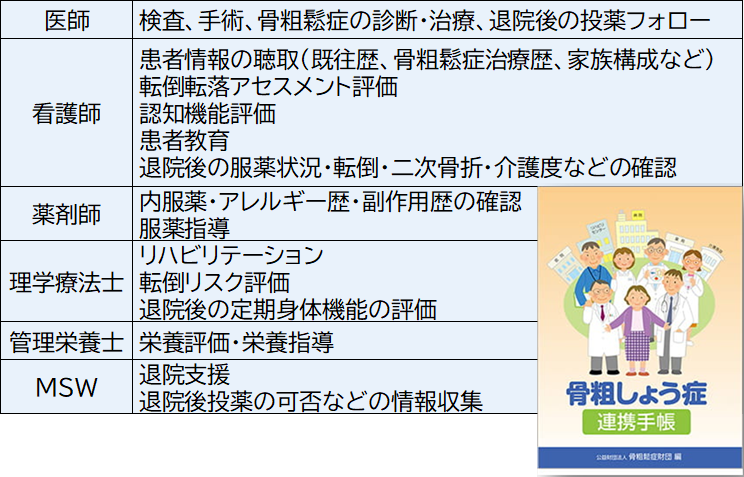

活動目的:大腿骨近位部骨折手術後の患者に対して二次骨折を予防する。

活動内容:多職種がそれぞれの患者に合わせてサポートを行う。

介入方法

医師:手術、骨粗鬆症の診断と治療、リハビリテーションの開始指示を行う。

病棟看護師:手術後もしくは他院から転院後に、電子カルテ上で患者ごとにFLS管理シートを作成し、管理料の算定状況、検査項目、骨粗鬆症治療薬の種類、既往歴を入力する。退院日決定後、退院日と外来再診予約日を院内メールで外来看護師に連絡する。

外来看護師:骨粗鬆症連携手帳を使用し、定期受診時に骨粗鬆症治療薬の種類、内服状況、運動量や転倒の有無、食事量の変化の有無を確認する。受診3か月ごとに骨粗鬆症経過確認アンケートを実施し、必要に応じて栄養課・薬剤課・リハビリテーション課と連携を図り個別に指導を行う。

薬剤師:骨粗鬆症治療薬の服薬指導

理学療法士:転倒予防に対する運動指導

管理栄養士:栄養評価に応じての栄養指導

MSW:退院支援

排尿ケアチーム

準備中です

栄養サポートチーム

準備中です

糖尿病療養指導

活動目的:糖尿病患者さんが安心して生活を続けられるよう、自己管理の支援を行い、血糖コントロールの改善や合併症の重症化予防を目指しています。特に、腎症の進行を防ぐ透析予防支援にも力を入れています。

活動内容:糖尿病教室の定期開催(療養生活のコツを楽しく学べます)*今年度は5月・8月・11月・2月に開催予定です。詳細はこちら。

透析予防を目的とした糖尿病腎症への支援

入院・外来患者への個別療養指導

チーム構成:糖尿病専門医、看護師(糖尿病療養指導士)、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士など、多職種が連携して支援を行っています。

支援の方法:医師・看護師・薬剤師・管理栄養士などが連携し、入院・外来の患者さんに対して個別に療養指導を実施しています。また、必要に応じてご家族や地域の医療機関とも連携し、継続的な支援を行っています。今後は、糖尿病の重症化予防の一環として、透析予防支援やフットケアにも積極的に取り組んでいく予定です。

BLS研修

当院では、全職員に2~3年に1回BLS研修を行っています

BLSとは「Basic Life Support」の略称で、心肺停止時や呼吸停止時に実施する一時救命処置のことをいいます

職種を問わず人命救助に携わる為にできるだけ早期に対応できるように訓練を行っています

活動目的:心肺停止の人へ、その場に居合わせた人がすぐに行える処置であり、手技の習得を行う

病院職員として、手技の習得、一連の流れを知ることで自信をもって実践ができるようにする

活動内容:毎月第3木曜日 12:30~ と 16:00~ 約1時間 DVDの視聴約20分と実践練習40分 を行う

12:30~ は参加者3名 インストラクター2名 / 16:00~ は参加者5~6名 インストラクター6名 で行う

メンバー構成:村瀬医師、看護師、検査技師、理学療法士、放射線技師、薬剤師、介護士 計14名

アドバンス・ケア・プランニング

ACP 「アドバンス・ケア・プランニングーこれからの治療やケアに関する話し合い」(愛称:人生会議)

万が一の時に備えて、あなたの大切にしていることや望み、どのような医療やケアを望んでいるかについて、自分自身で考えたり、あなたの信頼する人たちと話し合ったりすることを「アドバンス・ケア・プランニングーこれからの治療やケアに関する話し合い」(愛称:人生会議)といいます。治療やケアに関する考えを、あなたの大切な人と話し合っておくと、もしもの時に、あなたの考えに沿った治療やケアを受けられる可能性が高いと言われています。大切なこととわかっていても、なかなか取り組みにくい現状があります。外来受診・入院をきっかけにスタッフと共に考えてみませんか?

介入方法

外来では、みよし市のエンディングノートの作成し、内容について話し合います。病棟では、当院独自のACPシートの作成を行い、今後のことを話し合うきっかけ作りに取り組んでいます。本人がどうしたいかを一番に考え、繰り返し行うことで本人の意思に沿った医療やケアを選択することができます。

みよし市役所 関連ページ『みよし市エンディングノートについて』

多職種連携

準備中です

身体拘束最小化

身体拘束最小化

身体拘束は、入院患者の生活の自由を制限することで重大な影響を与えます。生命または身体を保護するため緊急をやむを得ない場合を除き、身体拘束を行わないようにすることで、患者の尊厳を守ります。身体拘束をしない同意書を作成し、転倒リスクよりも患者さんの尊厳を重視していきます。

活動内容

・身体拘束の実施状況を把握します。

・身体拘束カンファレンスは、病棟では毎日、多職種では月2回実施しています。拘束解除について話し合い、代替案の提案をおこないます。

・身体拘束最小化に向けた研修会を企画しています。

身体拘束最小化チームメンバー

多職種で構成 医療安全委員会・倫理委員会・認知症委員会で活動しています。

寄り添い看護

準備中です